2025/08/01

良質な睡眠とアクティビティ vol.4 ~朝活で変わる、睡眠の質~

皆さま、こんにちは。

作業療法士のSです。

シリーズでお届けしている当ホームのスリープマネジメント。

第4弾となる今回は、「朝の活動(朝活)」が睡眠にどのような変化をもたらしたのか、その経過をご紹介いたします。

当ホームでは、朝の日光浴を目的とした活動を始めてから2か月以上が経ちました。

今回は継続的にご参加いただいている99歳のご入居者の方を例に、センシングシステム「ライフリズムナビ®+Dr.」のデータをもとにその変化を見ていきます。

■ 朝のひとときが、睡眠に影響?

真夏の日中は熱中症のリスクもあり外出は難しいですが、朝の涼しい時間帯なら安心。

テラスでの活動後も、すぐにクーラーの効いた館内へ戻ることができます。

今回ご紹介するご入居者は、最近はお疲れが見られ、日中もお部屋で横になられている時間が増えていました。

アプローチ前のデータですと、平均臥床(がしょう:ベッドに横たわっている状態)時間は18時間前後と、比較的長い状態です。

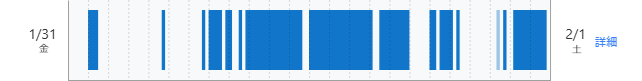

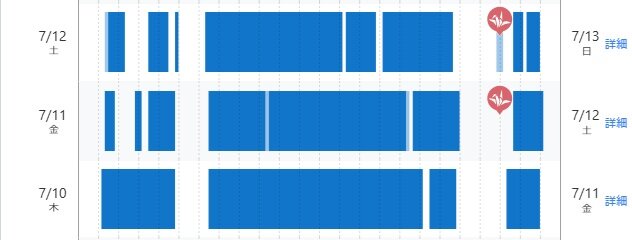

下の棒グラフは睡眠時間を計測した24時間のデータ。帯の真ん中が深夜0時の時間帯になります。

この中で、白く途切れているのが睡眠時間。

青色の部分は、ベッドに横になっているものの、目が覚めている状態です。

■ 睡眠の質と「断眠」の関係

睡眠には、脳が活発に働き夢を見る「レム睡眠」と、身体の修復が進む「ノンレム睡眠」があります。

どちらも大切で、バランスよく得られると疲労の回復につながります。

ただし、加齢により深い眠り(ノンレム睡眠)に入りにくくなるといわれています。

この方の場合も、夜間に4〜6回起きてトイレに行かれることがあり、眠りが分断されていました。

■ 朝の光がもたらした変化

朝の光を浴びることは、睡眠の質を高めるだけでなく、骨の健康維持や気分の安定にもつながることが知られています。

また、太陽光を浴びることで、眠気を引き起こすホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、その約16時間後には自然と眠くなるというリズムも整いやすくなります。

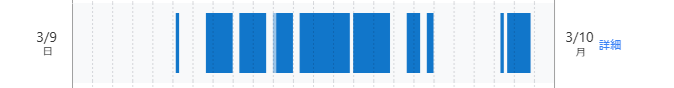

上の棒グラフは、先にお示しした測定から4か月後のデータです。

朝活を継続されたことで、この方の夜間の断眠は平均1〜2回と大きく減少したことがわかります。

臥床時間は変わらずとも、より深い眠りがとれていることが推測されます。

■ 睡眠が「意欲」につながる

以前は「もう高齢だから、やりたいことなんて特にないわ」とお話しされていた方が、最近ではテラスで野菜に水やりをされながら、

「茄子はおいしいわね。素焼きが一番好きよ」と料理の話までされるように。

こうした“やりたい”という気持ちの芽生えは、まさに睡眠による疲労回復の成果かもしれません。

良い睡眠の先には、活動意欲が生まれ、さらにその先に“Life Focus”の実現があると感じています。

次回は「“Life Focus”編」へと続きます。

どうぞお楽しみに。

※ライフリズムナビはエコナビスタ株式会社の登録商標です。